هل تأثّر كاتبٌ بكاتبٍ آخر يُعَدّ سرقةً أدبية أم امتداداً إبداعياً؟ وهل التشابه بين نصّين يُعدّ اقتباساً أم التقاءً فكرياً؟ لا يمكن اختزال هذه الظواهر في معادلة جامدة؟ في كتابه “قلق التأثير” يرى هارولد بلوم أن الكاتب القوي لا يتهرّب من سطوة من سبقه، بل “يخطئ عمداً في قراءته” ليخلق نصَّه الخاص، مميزاً بين “المقلّد الضعيف” الذي يستحوذ عليه التأثير، و”المُقلّد القوي” الذي يبتكر جديده عبر مواجهة إرث سلفه.

أما ت. س. إليوت في مقاله “التقاليد والموهبة الفردية”، فالأصالة لديه لا تعني القطيعة مع الماضي، بل التفاعل معه والكتابة عبره، مشبّهاً الفنان بوسيط كيميائي يُنشّط التفاعل بين المشاعر والأساليب السابقة والجديدة. وضمن هذا السياق، يتضح أن استلهام نص أو فكرة سابقة لا يجعل النص تابعاً بالضرورة، بل قد يكون تأسيسياً لتجربة جديدة.

من نقاش إلى خلاف حاد

اليوم، لم تعد هذه الإشكالية حبيسة النقاشات الأكاديمية أو المقالات النقدية، بل نراها تتفجّر على شكل خلافات حادة في منشورات منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتبادل القرّاء والمهتمون الاتهامات، ويعرض كل طرف “أدلته” عبر مقاطع مقتبسة حرفياً أو مقارنات بين رواية ناجحة وفيلم أو عمل أجنبي قديم، وأحياناً دون أن يكون هناك اعترافٌ صريح من الكاتب بتأثره بالمصدر الأصلي.

التقليد هو إعادة إنتاج نمطٍ أو أسلوبٍ لكاتبٍ سابق، وقد يكون مباشراً وواعياً، وغالباً ما يُعدّ مرحلة أولى في مسار تطوّر الكاتب، لكن إذا لم يُضف عليه الكاتب لمسَتَه الخاصة أو يُعِد تشكيله في سياق مختلف، يتحول إلى اجترار.

أما توارد الأفكار فهو التقاء فكري غير مقصود أو تأثّر لا شعوري بأسلوب أو بنية أو موضوع، يحدث نتيجة انخراط الكاتب في السياق الثقافي العام، وهو ما يُعَدّ جزءًا من دينامية الإبداع.

مناقشات الغرب

توضح مقالة نُشرت في Oxford University Press عام 2019 أنّ التقليد لم يكن في الماضي عيباً، بل وسيلة تعليمية، بخاصة في العصور الكلاسيكية حين تعلّم الشعراء من محاكاة أسلافهم. لكنها تشدّد على أهمية أن تكون هناك “إضافة جمالية ومعرفية” حتى لا يتحول النص إلى استنساخ فارغ.

توارد الأفكار هو التقاء فكري وانعكاس لسياق ثقافي مشترك

في حين ناقشت The Guardian فكرة “موت الأصالة”، وذهبت إلى أن أكثر الأعمال إبداعاً عبر التاريخ، من أعمال ميكيل انجيلو إلى تيشيان، كانت قائمة على التفاعل مع الآخرين لا على الإبداع النقي. وترى المقالة أن “الأصالة غالباً ما تكون نتيجة تراكم التأثرات”، مستشهدة بتجارب فنية وأدبية كبرى تعمّدت التفاعل مع تراث سابق.

وفي مقالة أخرى نشرتها The New Yorker، تم تحليل التفاعل غير الواعي بين فرجينيا وولف وإديث وارتون، رغم اختلافاتهما الجذرية. وتؤكد المقالة أن وولف كانت تنتقد وارتون، لكنّها كتبت بأسلوب قريبٍ منها، في ما يشبه “العدوى الأدبية”، حيث تنتقل تقنيات السرد أو اللغة ضمن طبقات اللاوعي. وهذه النماذج تكشف عن نوعٍ من الحضور غير المقصود للمؤثرات الأدبية، لا يمكن اعتباره تقليداً.

أما في The Atlantic، فقد أُشير إلى أن التشابه بين الأعمال قد يكون نتيجة “مخزون ثقافي مشترك” وليس تقليداً واعياً. وترى المجلة أنَّ الكاتب الجيد يمرّر تأثيراته عبر مصفاة التجربة الشخصية واللغة الخاصة به، فتخرج نصوصه حاملةً أصالةً حقيقية رغم تفاعلها مع غيرها.

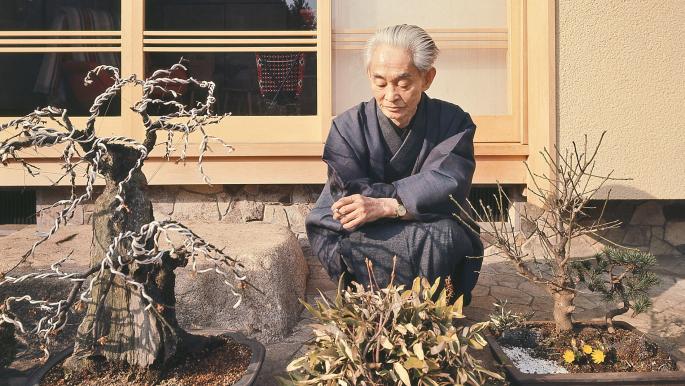

ومن النماذج الشهيرة التي تثير هذا النقاش، رواية “ذكرى غانياتي الحزينات” لغابرييل غارسيا ماركيز، التي تأثّرت بوضوح برواية “بيت الجميلات النائمات” لياسوناري كاواباتا. ماركيز لم يُخفِ هذا التأثّر، بل أشار إليه صراحةً في الإهداء، كما تناول الموضوع ذاته في قصة قصيرة بعنوان “الجميلة النائمة والطائرة”. كلتا الروايتين تدوران حول رجل مسن يعشق فتاة نائمة، لكنها ليست علاقة جسدية بل تأملية.

سياق عربي

وفي السياق العربي، يقدّم نجيب محفوظ مثالاً واضحاً على هذا التفاعل. ففي مقابلة له مع الكاتب محمد سلماوي نُشرت في جريدة الأهرام، يقول محفوظ متحدثاً عن الأدب الروسي “الله على الأدب الروسي الله!.. دوستويفسكي وتولستوي وتشيخوف. إن الأدب الروسي أجمل الآداب جميعاً لأنه أقربها لنا أفقاً وموضوعاً وفلسفة”.

هذا التصريح ليس مجاملة عابرة، بل يعكس أثراً حقيقياً يتجلّى في روايات مثل “اللص والكلاب”. فقد أشار مقال منشور في العدد الأول من مجلة المجلة (2012)، مترجَم عن المستشرقة الروسية فاليريا كيربتشنكو، إلى تأثّر محفوظ بدوستويفسكي في تناوله موضوعات مثل صراع الأفكار المثالية، والقتل بدافع فكري، والرمزية في الشخصيات. كما تؤكد دراسة مقارنة بين “الطريق” لمحفوظ و”الجريمة والعقاب” لدوستويفسكي وجود تشابهات واضحة في البنية الدرامية والبنية النفسية للشخصيات.